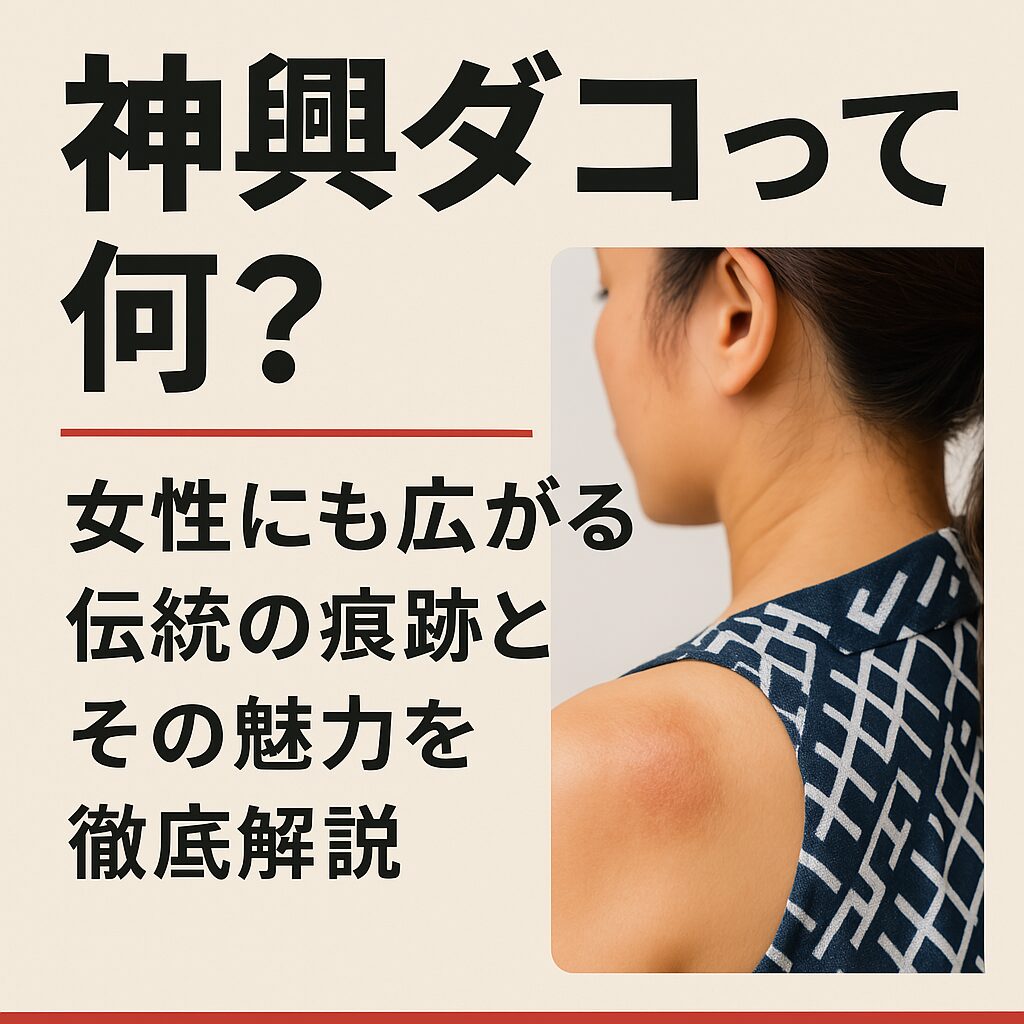

「神輿ダコ」とは、神輿(みこし)を担ぐ際にできるタコ(皮膚の硬化やマメ)のことを指します。かつては男性の勲章のように語られることが多かったこの痕跡ですが、近年では女性神輿担ぎ手の増加により、「神輿ダコ」が性別を超えた祭りの証として注目されています。

本記事では、神輿ダコの意味や歴史的背景から、なぜ今女性の間でも広がっているのか、さらにその魅力やポジティブな受け止め方を紹介します。実際の担ぎ手の声や、タコのケア方法などもあわせて解説し、「神輿ダコ」を通じて見える日本の祭り文化の進化を深掘りします。

神輿ダコとは何か?

手のひらにできる理由

神輿ダコとは、お祭りのときに神輿を担ぐことで、手のひらや肩などにできる硬くなった皮膚のことをいいます。特に、長い時間重たい神輿を担ぐと、手のひらに強い摩擦と圧力がかかります。その結果、皮膚が守るために分厚くなり、「ダコ」として現れるのです。これはスポーツ選手の手にできるマメと同じようなもので、使い込んだ証です。

神輿を担ぐ人にとって、このダコはちょっとした勲章のような存在です。初めてできたダコを見て、「自分もちゃんと担いだんだな」と実感する人も多いんです。特に女性の場合、最初は痛みを感じるかもしれませんが、それもまた「参加した証」として誇りに思うようになります。ダコは見た目に少し目立つかもしれませんが、それはその人が祭りに真剣に向き合った証ともいえるのです。

このダコは、一回のお祭りでもできることがありますが、何度も担ぎ続けることでより硬く、しっかりとした形になります。つまり、それだけ経験を積んできた証拠です。神輿ダコは、ただの皮膚の変化ではなく、人とお祭りの深い関わりを物語る存在でもあるのです。

神輿とダコの関係

神輿とは、日本の伝統的なお祭りで使われる「お神様を乗せる乗り物」のようなものです。町を練り歩くことで、その地域に神様のご加護をもたらすと信じられています。そしてこの神輿を担ぐことで、多くの人が一体となり、地域の絆が深まります。

神輿を担ぐとき、棒の部分を肩や手のひらで支えるため、強い力がかかります。特に手のひらは、常に棒に接しているため、摩擦と圧力が繰り返され、ダコができやすいのです。ダコができるのは「ちゃんと力を入れて担いでいる証拠」。逆に言えば、神輿を担いだのにまったく痛みもダコもない場合、それはあまり力を入れていなかった可能性もあります。

神輿とダコの関係は、単なる物理的なものではありません。それは「参加の証」「努力の跡」として、担ぎ手同士の仲間意識を強める役割も果たしています。「今年もいいダコができたね」と話す姿は、まるで武士の刀傷を見せ合うかのような誇らしさがあります。

「神輿ダコ」は誇りの証?

「神輿ダコ」は、ただの皮膚の変化ではなく、担ぎ手にとっての誇りです。特に女性の担ぎ手にとっては、最初の一歩が大きな挑戦になることもあります。体力や筋力の差がある中で、最後まで神輿を担ぎ通す。その中でできたダコは、「自分がやり遂げた証」としてとても大切な存在になります。

中には、「神輿ダコがあるから手を見せたくない」と思う人もいるかもしれません。でも、同じように神輿を担ぐ人たちは、そのダコを見て「がんばったんだね」と理解してくれます。むしろそのダコを見せ合って、お互いをたたえ合うこともあります。

ダコは時間が経てば少しずつ薄くなっていくものですが、その跡には思い出や達成感が残ります。「あの時、雨の中でもみんなで担いだな」とか、「あの瞬間が一番きつかったけど、一番楽しかった」とか。そんな思い出とともに、神輿ダコは誇りとして心に残るのです。

女性と神輿文化

昔の神輿と女性の関わり

昔の日本では、神輿を担ぐのは主に男性の役目とされていました。特に江戸時代などは、「神輿は神聖なものだから、女性は触れてはいけない」とされる地域もありました。そのため、女性が直接担ぐことはほとんどなかったのです。お祭りの日も、女性たちは食事を準備したり、裏方の仕事を担当することが多かったようです。

しかし、それは決して女性が軽んじられていたわけではなく、当時の社会の価値観や宗教的な考え方によるものでした。ただし、地域によっては女性が神輿に関わることを許していた例もあります。たとえば、子ども神輿や女性だけの小さな神輿が出されるなど、女性の参加も少しずつ広がっていたのです。

このように、昔は神輿と女性の距離は少し遠かったかもしれませんが、祭りという場では女性たちも大切な役割を担ってきたことは間違いありません。担ぐことはなかったとしても、祭りを支える存在として、女性たちは常に祭りの一部でした。

現代の女性担ぎ手たち

現代では、神輿を担ぐ女性の姿は珍しくありません。むしろ、女性だけの神輿団体も増えており、「女性の担ぎ手」が祭りの主役になることもあります。地域によっては、女性神輿が祭りの名物になっているところもあり、その熱気や迫力は男性顔負けです。

この背景には、性別に関係なく誰もが参加できる社会の流れがあります。「やってみたい」という気持ちがあれば、誰でも神輿を担ぐことができるようになったのです。さらに、体格や体力の違いを考慮して、担ぎ方や神輿の重さを調整する工夫もされており、安心して参加できる環境が整っています。

女性が担ぐ神輿は、見た目にも華やかで、観客の注目を集めます。また、仲間との団結力や達成感も大きく、祭りを通して自分に自信が持てるようになる人も多いです。神輿を担ぐことで、女性たちは自分の中の新しい一面に出会えるのかもしれません。

女性が担ぐ神輿の魅力とは?

女性が神輿を担ぐ魅力はたくさんあります。まず一つ目は、「自分の力で何かをやり遂げる達成感」です。重たい神輿を担ぐのは簡単ではありませんが、それだけにやり終えたときの満足感は格別です。「こんなことができたんだ!」という驚きと喜びは、他ではなかなか味わえません。

次に、仲間とのつながりが深まることも大きな魅力です。神輿は一人で担ぐものではなく、みんなで力を合わせて動かすものです。だからこそ、自然とコミュニケーションが生まれ、絆が深まります。お祭りが終わったあとでも、その仲間とのつながりが続くことも多いです。

さらに、女性ならではの華やかさも神輿の魅力を引き立てます。衣装や髪型、笑顔など、見ている人たちも元気になるようなパワーがあります。神輿を担ぐ女性たちは、「かっこいい」「きれい」「強い」という三拍子そろった存在として、多くの人の心を動かしているのです。

ChatGPT:

神輿ダコのある手の物語

ダコに刻まれた思い出

神輿ダコは、ただの皮膚の変化ではありません。そこには、一人ひとりの祭りの記憶や想いがしっかりと刻まれています。「あの年の祭りは雨が降って大変だった」とか、「初めて神輿を担いだときの緊張感が忘れられない」といった思い出が、ダコを見るたびに蘇ってくるのです。

特に、長年神輿を担いできた人にとっては、手のダコが日記のようなものです。毎年の祭りごとに少しずつ形が変わっていくそのダコには、自分自身の成長や変化も映し出されています。担ぎ始めの頃は小さかったダコが、年々硬く、大きくなっていく様子を見ながら、「今年もまた祭りに参加できた」と実感するのです。

そしてこの思い出は、自分だけでなく、家族や友人、地域の人たちとの絆も象徴しています。「このダコ、あのとき隣で一緒に担いでた○○さんと頑張ったときにできたんだ」とか、「この手を見た娘が『ママすごい!』って言ってくれたんだ」というような、心あたたまるエピソードがたくさんあります。神輿ダコは、見えない思い出を形にしてくれる、大切な宝物なのです。

地元とのつながりを感じる瞬間

神輿ダコは、地元とのつながりを強く感じさせてくれる存在でもあります。祭りは、地域の人たちが協力し合いながら作り上げる大切な行事。その中で神輿を担ぐということは、地域の一員としての役割を果たしている証でもあります。

例えば、地元の小さな町内会の祭りでも、みんなが顔見知りで声をかけ合いながら神輿を担ぐ光景はとても温かいものです。「今年もよろしくね」「あのときの担ぎ方、うまくなったね」といった何気ない会話が、地域とのつながりを深めてくれます。そんな時間の中でできたダコは、「ここに自分の居場所がある」と実感させてくれるのです。

また、外から来た人でも神輿を担ぐことで、あっという間に地域の人たちと仲良くなれるのが祭りの魅力。はじめは緊張していた人も、担いで汗をかいて、同じ重みを分かち合った後には、すっかり仲間の一員になっています。その経験が、「またこの町に来たい」「ここで暮らしてみたい」という気持ちにつながることもあります。

神輿ダコは、地元の人々との絆を手のひらに刻んでくれる、そんな特別な存在なのです。

ダコが教えてくれること

神輿ダコは、実はたくさんのことを教えてくれます。まず、何かを続けることの大切さです。最初は痛くてつらかったダコも、続けることで皮膚が強くなり、やがて痛みも感じにくくなります。それは、「努力は必ず実る」ということを体で感じさせてくれる経験です。

また、ダコがあることで「自分にもできた」という自信が生まれます。重たい神輿を何時間も担ぎきった後の達成感、仲間と一緒にやり遂げた一体感、それらが手のひらに残るダコとともに心にも残ります。その経験は、日常生活の中でも前向きな力になります。「神輿を担げた自分なら、これも頑張れる」と思えるのです。

そして、ダコは「人とのつながり」の大切さも教えてくれます。神輿は一人では担げません。みんなで声を合わせ、力を合わせてはじめて動かせるものです。その中でできたダコは、「誰かと一緒に何かを成し遂げる喜び」を象徴しています。だからこそ、神輿ダコを見せ合うときには、自然と笑顔が生まれるのです。

神輿ダコは、見た目以上に深い意味を持つ、人生の大切な先生のような存在かもしれません。

どうやって神輿ダコができるのか?

ダコができるメカニズム

神輿ダコはどうしてできるのか? それは、皮膚が「自分を守ろう」とする働きによるものです。神輿を担ぐとき、手のひらや肩には大きな圧力と摩擦が加わります。特に神輿の棒を握っている手は、何時間も硬い木に触れているため、皮膚がこすれてダメージを受けやすいのです。

このダメージを受けた皮膚は、自分を守るために、だんだんと角質(かくしつ)という厚い層を作っていきます。これがいわゆる「ダコ」です。最初のうちは赤くなったり、水ぶくれになることもありますが、何度も同じ場所に刺激が加わることで、だんだんと皮膚が丈夫になっていきます。

ダコができる場所は人によって少しずつ違いますが、多くの場合は手のひらの付け根、親指の下あたりや、小指の下あたりに集中します。これらは神輿をしっかりと支えるポイントだからです。肩に担ぐスタイルの場合は、肩の骨の上に硬い部分ができることもあります。

ダコは痛みを伴うこともありますが、体が環境に適応しようとしている証拠でもあります。つまり、神輿ダコができるということは、それだけしっかりと祭りに向き合っている証なのです。

ChatGPT:

練習と本番での違い

神輿を担ぐときのダコは、練習と本番ででき方が違うことがあります。これは、神輿の重さや担ぎ方、動き方がそれぞれ異なるためです。練習のときは実際の神輿より軽い木枠などを使うことが多く、動きもゆっくりで安全を重視しています。そのため、多少の摩擦はあっても、本番のように強い圧力がかかることは少ないのです。

しかし本番では、多くの人が集まり、神輿も本物の重さになります。ときには担ぎ方が不安定になることもあり、手や肩への負担がぐっと増します。その結果、普段はできないような場所にダコができたり、すでにあるダコがさらに厚くなることもあります。「練習では大丈夫だったのに、本番でこんなに痛くなるなんて」と驚く人も多いです。

また、本番の緊張感や熱気によって、体の動きも自然と激しくなります。担いでいる間に興奮して力が入りすぎたり、動きが予想外になることで摩擦の量が増えてしまうのです。このような違いが、練習と本番でダコの状態に大きな差を生む原因です。

だからこそ、練習だけで安心せずに、本番を見越して手や肩を守る対策を取っておくことが大切です。準備をしっかりしておくことで、ダコの痛みを少しでも和らげることができるのです。

ダコを防ぐ&癒す方法

神輿ダコができるのは避けられない部分もありますが、工夫次第でその痛みやダメージを軽くすることができます。まず、防ぐために一番効果的なのは「テーピング」や「手袋」を使うことです。特に指の付け根や手のひらの摩擦が強くなる部分をテーピングで巻いておけば、皮膚のダメージを減らすことができます。

最近では、神輿担ぎ専用のグローブやパッド入りの保護具も販売されています。これらをうまく使えば、初心者や女性でも安心して参加できます。ただし、装備を使いすぎて神輿の感触が伝わらなくなると担ぎ方が不安定になることもあるので、バランスを考えることも大切です。

ダコができてしまったあとのケアも重要です。まずは冷やすこと。炎症を抑えるために冷水や保冷剤で冷やし、必要に応じて消毒をしましょう。水ぶくれができた場合は、無理に破らずに保護パッドなどで覆ってあげると痛みが軽減します。

さらに、日ごろから保湿ケアをしておくと、皮膚がやわらかくなりダコができにくくなります。クリームやローションを使ってしっかり手入れをしておくことも、実はとても大事な準備なのです。

神輿ダコは誇りではありますが、痛みが強いと祭りを楽しめなくなってしまうこともあります。だからこそ、しっかりと対策をして、安心して祭りに参加できるようにしましょう。

神輿文化を次の世代へ

若者と伝統行事の距離

近年、若者と伝統行事との距離が少しずつ開いてきていると言われています。SNSや動画コンテンツなどのデジタル文化が広がる中で、「神輿って古臭い」と感じる人もいるかもしれません。地域によっては、祭りの担い手が減ってしまい、神輿を出せなくなっているところもあります。

しかし、一度でも神輿を実際に体験すると、その迫力や楽しさに夢中になる若者も多いです。祭りの掛け声や太鼓の音、神輿の重さや仲間との連携など、体で感じる体験は、デジタルでは味わえないリアルな魅力があります。「やってみたら想像以上に楽しかった!」という声もよく聞かれます。

また、最近では若者向けに神輿の担ぎ手を募集するプロジェクトや、初心者歓迎のイベントも増えています。そうした取り組みを通じて、伝統文化を気軽に体験できる環境が整ってきているのです。神輿は、実は若者にこそぴったりの「熱くなれる」行事かもしれません。

若者と伝統文化の距離を縮める鍵は、「入りやすさ」と「共感」です。神輿ダコも、その一つのきっかけになります。「これ、祭りで頑張った勲章なんだ」と話せば、興味を持ってくれるかもしれません。

祭りがつなぐ地域の絆

神輿は、地域の絆を強めるためのとても大切な行事です。お祭りの日には、普段はあまり顔を合わせないご近所さんとも自然に話す機会が生まれます。子どもからお年寄りまでが一緒に参加できる行事というのは、今の時代にはとても貴重なものです。

神輿を担ぐには、協力が欠かせません。掛け声をそろえ、歩調を合わせて動くうちに、知らない人とも自然と打ち解けることができます。そして、汗を流しながら同じ目標に向かうことで、強い一体感が生まれます。「あの人と一緒に担いだ」という経験が、地域の中で新しい信頼や友情を育てていくのです。

また、祭りを通じて地域の歴史や伝統を学ぶこともできます。神輿がどんな意味を持っているのか、どうやって作られたのか、昔の人たちはどう担いでいたのか。そういった話を聞くことで、地域の文化に対する愛着が深まっていきます。

神輿ダコも、そんな地域の絆の「証」です。「この町で生きている」「この人たちとつながっている」という実感を、手のひらで感じられるのです。

神輿ダコも文化遺産?

神輿ダコは、ただの皮膚の変化ではなく、文化そのものを表す存在かもしれません。人々が何世代にもわたって担いできた神輿。その中で生まれるダコもまた、時代を超えて受け継がれる「経験の証」として、大切にされるべきものです。

たとえば、昔の写真に写るおじいさんの手にも、きっとダコがあったでしょう。その手を見て育った子どもたちが、今度は自分の手で神輿を担ぎ、また次の世代へとその思いをつないでいく。神輿ダコは、そんな人と人との「つながりのバトン」のような存在なのです。

もし将来、AIやロボットが神輿を担ぐ時代が来たとしても、手のひらにダコができることはないでしょう。だからこそ、人が担ぐことに意味があり、そこに残る痕跡こそが「人間らしさ」を物語っているのです。

神輿ダコを文化遺産として見直すことで、伝統の尊さや人々の想いをもっと深く理解できるかもしれません。そしてそれを誇りとして語り継いでいくことが、神輿文化を未来へつなぐ第一歩になるのです。

まとめ

この記事では、「神輿ダコ 女」というキーワードから広がる伝統文化の世界について、さまざまな角度から紹介してきました。神輿ダコは単なる皮膚の変化ではなく、努力と誇り、地域とのつながり、そして人生の物語そのものが刻まれた、かけがえのない“印”です。

女性が神輿を担ぐようになった今、その意味はさらに広がっています。性別に関係なく、誰もが自分の力で伝統に関わり、その証を手のひらに残せる時代です。そしてその手には、未来へと受け継がれる“文化のバトン”がしっかりと握られているのです。

この記事が、神輿ダコに興味を持った方、これから祭りに参加しようとする方の背中をそっと押すきっかけになれば幸いです。地域のお祭りに参加することは、ただのイベントではなく、「自分の居場所を見つける」素敵な体験かもしれませんよ。

コメント