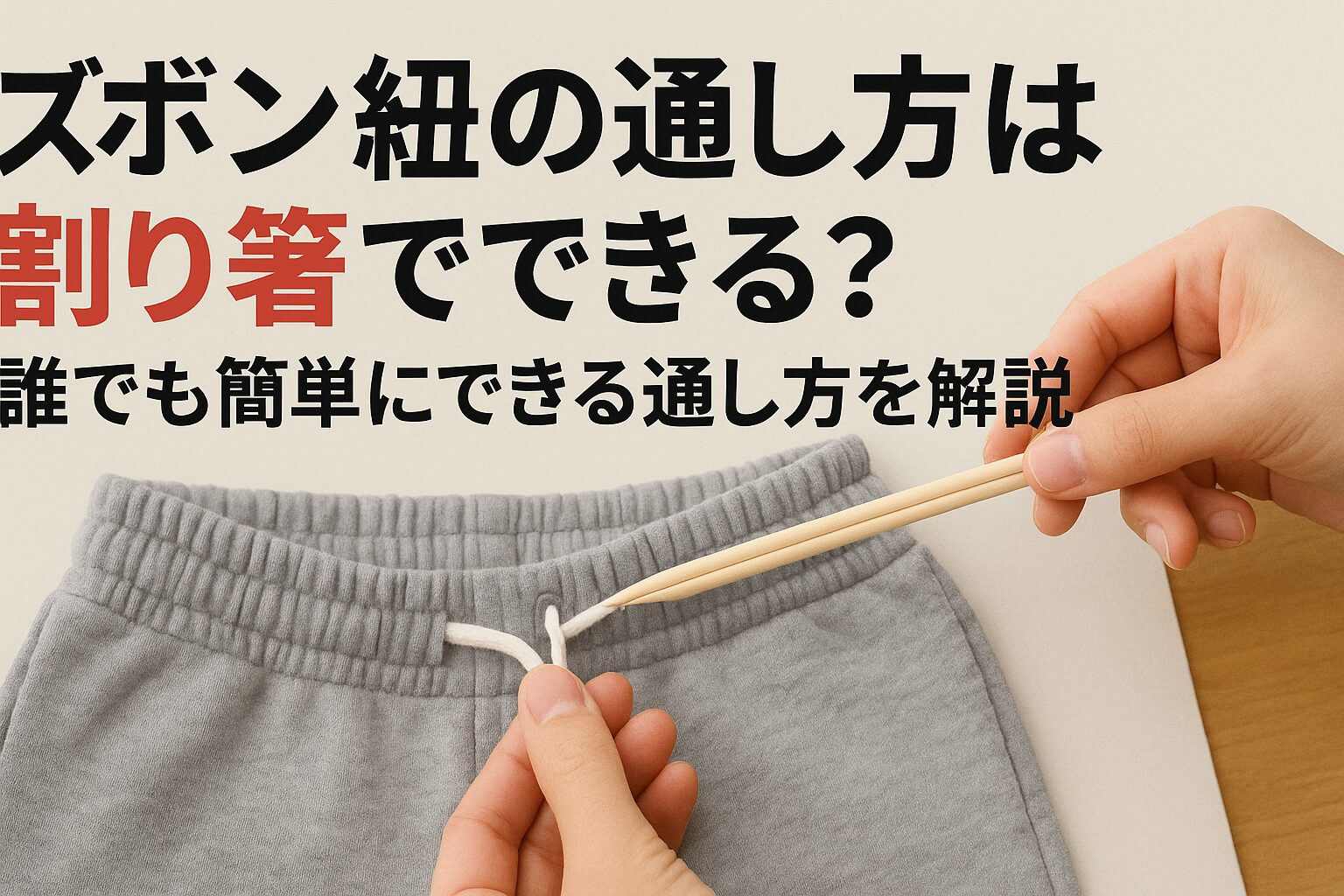

ズボンの紐が抜けてしまったとき、どうやって通し直すか困った経験はありませんか?実は、特別な道具がなくても「割り箸」を使えば、誰でも簡単に紐を通し直すことができます。

本記事では、割り箸を使った紐通しの具体的な手順をわかりやすく解説。さらに、失敗しにくいコツや、割り箸以外で代用できるアイテムについても紹介します。

裁縫が苦手な方や、急いでいるときにも役立つ便利な方法を、写真付きで丁寧にお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください!

割り箸でズボン紐を通すってどういうこと?

ズボン紐が抜ける原因とは

ズボンを洗濯したあと、「あれ?紐がどこかいっちゃった!」なんて経験、誰でも一度はありますよね。ズボンのウエスト部分にある紐は、体にぴったりと合わせるために大事な役割を果たしますが、洗濯や使用中の動きで中に入り込んでしまうことが多いのです。

この原因の一つは、紐の両端がしっかり結ばれていなかったり、素材が滑りやすかったりすること。また、ゴムや布のトンネル状になった部分(紐通し口)が広すぎると、紐が中に入り込みやすくなってしまいます。さらに、洗濯機の中での激しい動きによって、紐が自然と引っ張られてしまうこともよくある話です。

このようなとき、多くの人は針金や安全ピンなどで無理やり通そうとしますが、実はもっと身近で安全なアイテム「割り箸」を使うことで、誰でも簡単に紐を通すことができるのです。次の項目では、そのアイデアの誕生の背景についてご紹介します。

割り箸を使うアイデアの背景

割り箸を使ってズボンの紐を通すという方法は、実はネットやSNSでじわじわと広まってきたアイデアです。特別な道具を用意しなくても、家にあるもので簡単にできるということで、学生や主婦の間で人気となりました。

そもそも割り箸は軽くて細く、先が少し尖っているため、紐を通すための「通し棒」として非常に優れています。針のように鋭利でないため、布を傷める心配も少なく、小学生でも安心して使えるのもポイントです。また、加工しやすいため、紐をくくりつけたりテープで固定したりと、応用も効くのが魅力。

「何か専用の道具がないと無理」と思っていたズボン紐通しが、割り箸一つで解決できる。このシンプルで画期的なアイデアは、多くの家庭で実践されている便利ワザとして定着しつつあります。

必要な道具と準備

割り箸を使ってズボン紐を通すためには、特別な道具は必要ありませんが、最低限そろえておきたいアイテムは以下の通りです。

-

割り箸(先が細いものがベスト)

-

セロハンテープまたはマスキングテープ

-

新しいズボン紐(紛失・破損時用)

準備としては、まずズボンの紐通し口がしっかり開いているかを確認しましょう。ほつれなどがあると、通している最中に割り箸が引っかかってしまうことがあるので、軽く手でならしておくとスムーズです。

割り箸の片方の先に紐の端をテープで巻き付けてしっかり固定すれば準備完了です。このとき、あまり大きく巻いてしまうと、通し口に入らないことがあるので注意が必要です。準備ができたら、いよいよ次のステップで通していきましょう。

ChatGPT:

実践!割り箸でズボン紐を通す手順

割り箸の選び方と加工方法

割り箸を使うときに、どんな割り箸でもいいというわけではありません。よりスムーズにズボンの紐を通すためには、ちょっとした工夫が必要です。まず、選ぶべき割り箸は「先が細めで、まっすぐなもの」。割り箸の種類には、丸みを帯びたものや、厚みのあるものもありますが、細くてまっすぐなタイプのほうが紐通しには適しています。

次に、割り箸の加工ですが、ただそのまま使うのではなく、先端を少し滑らかにするのがおすすめ。紙やすりや爪やすりがあれば、割り箸の先端を軽くこすることで布を傷つけにくくなります。また、ささくれがあると紐が引っかかってしまうので、ここは丁寧に行いましょう。

さらに便利なのが、割り箸の先に小さな切れ目を入れる方法。ハサミなどで浅く切れ目を入れておくと、紐の端をそこにひっかけることができ、テープを使わなくても固定できます。こうすることで、より早く、しっかりと紐を通すことができますよ。

紐の取り付け方と固定のコツ

割り箸の準備ができたら、次は紐を割り箸に取り付ける工程です。このときのポイントは「しっかり固定しつつ、通し口に入る細さを保つ」ことです。紐の端をそのまま割り箸の先に巻きつけ、セロハンテープでしっかり固定します。テープは紐が取れないように、ぐるぐると2~3周ほど巻きましょう。

ただし、巻きすぎると太くなりすぎてズボンの穴に入らなくなってしまうこともあります。テープを巻いたら、ズボンの紐通し口に実際に入るかどうかを確認してから通し始めるのがベストです。

もし先ほど紹介した「切れ目」を入れていた場合は、そこに紐を挟んでから、テープで1周だけ軽く押さえるだけでもOK。テープのベタつきが残るのが気になる場合は、マスキングテープを使うと後からはがしやすくて便利です。

このように、割り箸と紐をしっかり結びつけることで、途中で外れる心配もなく、スムーズに作業が進みます。いよいよ、紐をズボンに通していく作業に入ります!

スムーズに通すテクニック

割り箸に紐を取り付けたら、いよいよズボンの紐通し口に差し込んで通していきます。このときのコツは、「引っかかりそうな部分では無理をせず、少し戻してから押す」ことです。

ズボンの紐通し部分は意外とカーブしていることが多く、無理に押し込むと布の中で詰まってしまうことがあります。割り箸を少し引き戻して向きを整えてから、また軽く押す。この動作を繰り返すことで、スルスルと中を進めていけます。

途中で割り箸の先が中で行方不明にならないように、割り箸の根元を常に手で持っておくのも大事なポイントです。全部通し終えたら、反対側の穴から割り箸の先が出てきます。そこを手で引っ張り出せば、紐がズボンの中を無事に通ったことになります。

割り箸を抜く前に、紐の端が割り箸から外れないように注意しましょう。丁寧に割り箸を抜いて、紐の両端を軽く結んでおけば、次回また抜けにくくなります。この方法なら、慣れれば3分もかからずに通せるようになりますよ。

あなた:

ChatGPT:

他のアイテムで代用する方法もチェック

ヘアピンや安全ピンを使う方法

もし割り箸が手元にない場合でも、家にあるものでズボンの紐を通すことは可能です。特に便利なのが「ヘアピン」や「安全ピン」です。この2つは小さくて軽く、布の中を通すのにちょうどいいサイズなので、代用としてかなり使いやすいアイテムです。

ヘアピンを使う場合は、まず紐の端にピンを差し込み、ピンの先を少し曲げて固定します。そして、そのままズボンの紐通し口に差し込んで進めていきます。ヘアピンは細いので、曲がりくねった通し口でも比較的スムーズに動かすことができます。ただし、ピンの先が布を引っかけないように、動かすときはゆっくり丁寧に行いましょう。

安全ピンを使う方法も同様に簡単です。紐の端に安全ピンをしっかり通し、パチンと閉じて固定したら、そのままズボンに差し込んで進めます。安全ピンの利点は、先端が丸まっているため、布を傷めにくいことです。少し厚手の布でもスムーズに動かせるので、子ども用のズボンなどにも安心して使えます。

どちらの方法も、使い慣れると割り箸よりも素早くできるかもしれません。家にある小さな道具を活用するだけで、わざわざ新しい道具を買いに行かなくても済むのは嬉しいポイントですね。

ストローを使った裏ワザ

意外と知られていない便利な裏ワザが、なんと「ストロー」を使った方法です。飲み物を飲むためのあのストローが、実はズボン紐通しにも使えるんです。やり方はとっても簡単で、ストローの中に紐を通し、先端をテープで留めるだけ。

まず、ストローの一端に紐を少し差し込んで、セロハンテープでしっかり固定します。このとき、テープはなるべく小さく巻いて、ストローの太さが大きくならないようにしましょう。そして、そのままストローをズボンの紐通し口に差し込んで、押し進めていきます。

ストローは柔らかくしなるので、通し口の曲がりにも対応できますし、滑りがいいためスルスルと進んでいきます。さらに、透明なストローを使えば、中の紐の動きも見えて作業しやすいというメリットもあります。

この方法の良いところは、割り箸や安全ピンのように硬いものではないので、布を傷つける心配が少ないこと。子どもでも安心して使えるのが魅力です。使い終わったら、テープを外してストローは洗えば再利用も可能。ちょっとしたアイデアで、日常の困りごとがスッキリ解決します。

代用アイテムの注意点

どんな代用アイテムを使う場合でも、いくつか注意しておくべきポイントがあります。まず一つ目は「無理に押し込まないこと」。どんなに便利な道具でも、力を入れすぎると布が破れたり、道具が中で折れたりしてしまいます。とくに、ヘアピンやストローのように細くて柔らかい道具は、途中で曲がってしまうことがあるので、優しく扱うのが基本です。

二つ目は「道具が途中で外れないようにしっかり固定すること」。たとえば、紐をヘアピンや割り箸にテープで巻き付けた場合、しっかりと巻けていないと、中で紐だけが外れてしまい、また最初からやり直しという事態になってしまいます。必ず、軽く引っ張っても外れないかを確認してから作業を始めましょう。

最後に、作業する場所も重要です。布が滑りにくい平らな場所で作業すると、紐が通りやすくなり、失敗もしにくくなります。テーブルの上など、安定した場所で作業することで、スムーズに作業を終えることができます。

このように、ちょっとしたコツや注意点をおさえるだけで、どんな代用アイテムでも安心して使うことができます。家にある身近なもので、賢くズボン紐を通してみましょう。

あなた:

ChatGPT:

ズボン紐が抜けにくくなる予防策

紐の結び方を工夫する

ズボン紐が洗濯のたびに抜けてしまうのは、とても面倒ですよね。そんな悩みを解決するためには、日ごろから紐の結び方を少し工夫するだけで、抜けにくくすることができます。

まずおすすめなのが、「玉結び」をすることです。これは紐の両端に小さなこぶを作る方法で、紐通し口よりも大きくなるため、中に引っ込んでしまうのを防ぐ効果があります。やり方は簡単で、紐の先を指でくるっと丸めて、そのままギュッと結ぶだけ。結び目が大きすぎると見た目が悪くなることもあるので、きつく小さくまとめるのがコツです。

また、「8の字結び」も効果的な方法です。この結び方は、ちょっとした力でほどけにくくなるうえ、強く引っ張っても緩みにくいという特長があります。紐が抜けやすいズボンには、このような結び方をしておくだけで、ずっと快適に使うことができますよ。

特に子ども用のズボンや体操服などは、動きが多いため、抜けにくい結び方を最初からしておくと安心です。毎日のちょっとした工夫が、大きな手間の予防になります。

洗濯時に気をつけること

ズボンの紐が抜ける最大の原因のひとつが「洗濯中の動き」によるものです。洗濯機の中で激しく回転すると、紐が引っ張られて中にスルスルと吸い込まれてしまうことがあります。これを防ぐには、洗濯の前にちょっとした対策をしておくことが大切です。

まず、一番手軽な方法は「紐を軽く結んでおく」ことです。片結びでもかまいませんが、できれば両端を一緒に結ぶことで、紐が通し口に入り込むのを防ぐことができます。時間があれば「蝶々結び」にしておくと、ほどくのも簡単で便利です。

また、「洗濯ネット」を活用するのも効果的です。ズボンをネットに入れて洗うことで、紐が洗濯槽の中で引っ張られる力を和らげることができます。特に洗濯ネットは、型崩れや色落ち防止にもなるので、一石二鳥の便利アイテムです。

さらに、洗濯機の「強洗い」や「高速脱水」モードを避けることも大切です。強い水流や遠心力は、紐が引っ張られる原因になります。やさしいモードに設定するだけでも、ズボンや紐への負担を減らすことができるので、長く愛用したい服にはおすすめです。

紐通し口を補強するアイデア

ズボンの紐通し口が広がっていたり、ほつれていたりすると、紐が抜けやすくなるだけでなく、見た目も悪くなってしまいます。そこで、紐通し口を補強することで、より丈夫に、そして紐が抜けにくくすることが可能です。

まずできる簡単な方法は、「手縫いで縁をかがる」ことです。紐通し口の周りを丈夫な糸で縫い、ほつれを防ぐとともに、口の広がりを抑えることができます。針と糸さえあればすぐにできるので、裁縫が苦手な人でもチャレンジしやすい対策です。

もっとしっかり補強したい場合は、「アイロン接着タイプの補修布」を使うのがおすすめです。これは布に接着剤がついており、アイロンで貼り付けるだけで補強できます。紐通し口の裏側に貼ることで、生地を強くしつつ、表からは目立たない仕上がりになります。

また、紐通し口の左右に「スナップボタン」をつけるのもユニークな方法です。ボタンで口を閉じておけば、紐が中に入り込む心配が減り、さらにオシャレなアクセントにもなります。ちょっとした工夫で、ズボンをもっと便利に使えるようになりますよ。

あなた:

ChatGPT:

まとめとちょっと便利な裏技紹介

応急処置としてのティッシュ法

「今すぐズボンの紐を通したいのに、割り箸も安全ピンもない!」そんなときに役立つのが、なんと「ティッシュ」を使った応急処置です。この方法は少し意外かもしれませんが、うまく活用すれば応急的に紐を通すことが可能です。

やり方はこうです。まずティッシュペーパーを1枚取り、くるくると細く丸めて棒状にします。このとき、あまり力を入れすぎると破れてしまうので、やさしく形を整えるのがポイントです。その棒状のティッシュの先に紐の端を巻きつけ、セロハンテープで軽く固定します。

次に、そのティッシュの棒をズボンの紐通し口に差し込み、ゆっくりと押し進めていきます。ティッシュは柔らかいので、力を入れすぎると折れてしまいますが、少しずつ慎重に進めれば最後まで通すことができます。途中で破れてしまっても、すぐに新しいティッシュでやり直せるのもメリットです。

この方法はあくまで応急処置ですが、出先で道具がないときや、すぐに対応したいときにはとても便利です。誰でもすぐできる、覚えておいて損はない裏技ですね。

ズボン紐の素材選びで差が出る

ズボン紐がすぐ抜けてしまう、結びにくい、通しにくい…こうした悩みを解決するカギは、実は「紐の素材選び」にあるかもしれません。意外と見落とされがちですが、素材によって使いやすさが大きく変わります。

まずおすすめなのは、「丸紐タイプ」のナイロンやポリエステル素材。これらは表面が滑らかで、紐通し口の中でも引っかかりにくく、スルスルと通しやすいのが特長です。また、ナイロンは水にも強く、洗濯を繰り返しても劣化しにくいため、長く使いたいズボンにぴったりです。

一方で、「平紐タイプ」は結びやすく、ほどけにくいという利点がありますが、紐通しのときにねじれたり、通し口で引っかかりやすいというデメリットもあります。とくに素材が綿(コットン)だと、洗濯後に縮んだり固くなったりすることもあるので注意が必要です。

また、最近では「ゴム入りの伸縮性のある紐」も販売されています。これを使えば、ウエストの締め付けが楽になり、結ばずに履けるという利便性も。自分のズボンの用途に合わせて、素材を選ぶことで、ズボン紐の悩みはかなり軽減できますよ。

家にあるものでできる小ワザ集

ズボンの紐を通す・抜けにくくするために、家にあるものを活用できるちょっとした小ワザをご紹介します。どれも簡単にできて、意外と役に立つアイデアばかりです。

まず1つ目は、「つまようじ」を使う方法です。割り箸がないとき、小さなズボンの通し口に適しているのがつまようじです。ただし、先端が鋭いので、ティッシュなどを巻いて使うと安心です。紐の端をテープでつまようじに固定し、ゆっくり差し込めばOKです。

2つ目は、「クリップ」を活用する方法。紐の端にゼムクリップをつけるだけで、重みが加わり、紐が入りやすくなります。さらに、クリップの先にテープを巻いて太さを調整すれば、通しやすさもアップ。簡単に取り外しもできるので便利です。

3つ目は、「靴ひも」を代用するというアイデアです。ズボンの紐が完全にダメになったときでも、使っていない靴ひもをカットして使えば、立派な代用品になります。靴ひもは意外と丈夫で、色やデザインも豊富なので、ズボンの印象を変えるのにも一役買います。

このように、家にあるちょっとしたアイテムで、ズボン紐の悩みは意外と簡単に解決できます。普段から「これも使えるかも?」という視点で身の回りを見てみると、新しい発見があるかもしれません。

まとめ

ズボンの紐通しは、家にある割り箸一本で簡単に解決できます。割り箸に紐を固定して通すだけなので、裁縫道具がなくてもOK。通し方のコツを押さえれば、誰でもスムーズに作業ができるようになります。今後、紐が抜けてしまったときも慌てず、今回紹介した方法を試してみてくださいね!

コメント