昔ながらの遊び道具「お手玉」は、中に詰める素材によって手触りや重さが変わるのが魅力のひとつです。しかし、いざ作ろうと思ったときに「中身がない…!」なんてこともありますよね。この記事では、わざわざ材料を買いに行かなくても大丈夫!家庭にある身近なアイテムでお手玉の中身として代用できるものを5つご紹介します。

それぞれの代用品の特徴(重さ・音・手触りなど)や注意点もあわせて解説しているので、自宅で簡単に手作りお手玉を楽しみたい方にぴったりの内容です。お子さんとの工作時間や保育の現場にも活用できます!

お手玉ってどんなもの?

昔から愛される日本の遊び

お手玉は、日本の伝統的な遊び道具のひとつで、小さな布の袋の中に何かを詰めて作ります。昔の子どもたちは、外で遊ぶだけでなく、家の中でも楽しめる遊びとして、お手玉をよく使っていました。親から子へ、またその子へと、何世代にもわたって伝えられてきた遊びなので、おばあちゃんやおじいちゃんも「懐かしいなぁ」と言うかもしれません。

この遊びは、手先の器用さを育てたり、集中力を高めたりする効果もあるんです。道具もシンプルなので、誰でもすぐに始められるのが魅力ですね。最近では、小学校の授業や高齢者施設のレクリエーションでも使われることがあります。それだけ、年齢を問わず楽しめる万能な遊びなんです。

現代ではゲームやスマホもありますが、お手玉のようなアナログな遊びには、手の感覚やリズム感を育てるという大きなメリットがあります。そして、作る過程自体も楽しいので、自由研究や家庭科の工作にもピッタリなんですよ。

お手玉の基本的な作り方

お手玉を作るのに必要なものはとてもシンプルです。主に、布と中に入れるものがあれば完成します。まず、小さな正方形や円形の布を2枚用意します。これを縫い合わせて袋状にし、中に豆やビーズなどの中身を詰めて、口を閉じれば完成です。

最近では、手芸店でかわいい布がたくさん売られているので、自分の好きな柄で作れば、世界にひとつだけのオリジナルお手玉ができますよ。ミシンがなくても、手縫いで十分作れますし、縫い方も難しくありません。

また、中身の量を調整することで重さを変えられ、自分にとってちょうどいい重さに調整できます。初めて作る人は、ちょっとずつ詰めてみて、手に馴染むかどうかを確かめるのがポイントです。

中身の役割と重要性

お手玉の中身は、ただ詰めればいいというわけではありません。中身が軽すぎるとふわふわして投げにくくなり、逆に重すぎると手が疲れてしまいます。だからこそ、ちょうどいい重さと、投げたときの動きやすさが大切なんです。

また、中に入れるものによって、音や感触も変わってきます。たとえば、小豆だと柔らかく、少し「カサカサ」という音がします。ビーズならカラカラと音がして、少し冷たい感触がしますね。

つまり、中身は見えないけれど、とても重要な部分なんです。使う素材によって、遊びの感覚が変わるので、自分にとって一番しっくりくる素材を選ぶのが楽しいポイントでもあります。次では、昔ながらの素材についてもう少し詳しく見てみましょう。

ChatGPT:

お手玉の中身に使われる伝統的な素材

小豆が選ばれる理由

お手玉の中身として昔からよく使われているのが「小豆(あずき)」です。なぜ小豆が選ばれてきたのかというと、まず重さがちょうど良くて、手の中でのなじみがとてもいいからです。お手玉を投げたり受け取ったりする時に、小豆の柔らかさが手にやさしくフィットするのが特徴です。

また、小豆は乾燥しているので、長持ちしやすく、ある程度の重さもあるため、お手玉にぴったりの素材なんです。昔は今のようにビーズやプラスチックなどの素材がなかったので、家庭にあるもので工夫して作っていました。そこで、簡単に手に入る小豆がよく使われるようになったのです。

さらに、小豆は自然のものであり、万が一こぼれても害がなく、安全性も高いという点でも選ばれていました。子どもが使うものなので、安全性はとても大切なポイントですよね。

昔の人たちの工夫

昔の人たちは、身の回りにあるものでお手玉を作っていました。布は使わなくなった着物の端切れ、小豆は料理に使う残りを使うなど、無駄なく生活の知恵を活かしていました。そのため、ひとつひとつのお手玉には、作った人の思いや工夫が込められていたのです。

また、地域によって使われる素材が違ったり、形が異なったりすることもありました。たとえば、米どころの地域では小豆ではなく、お米を使うこともあったそうです。小豆が手に入らない時期には、そばの実や麦、とうもろこしの粒を入れることもありました。

こうした素材は時間がたつと虫がわいてしまうこともあったため、定期的に天日干しをして乾燥させ、長く使えるように手入れしていたのです。現代のように保存技術が進んでいなかったからこその知恵がいっぱい詰まっていました。

実際に小豆で作るときのポイント

もし、あなたが小豆でお手玉を作ってみたいと思ったら、いくつかのポイントを知っておくと失敗しません。まず、小豆は乾燥したものを使いましょう。煮た小豆や水に濡れたものを使うと、すぐに腐ってしまいますし、中でカビが生えることもあります。

次に、小豆の量は欲張らずに、手のひらに収まるくらいがベストです。たくさん入れすぎると縫い目が裂けてしまったり、重くて遊びにくくなってしまいます。少しゆとりを持たせて、中で小豆が動くくらいがちょうど良いバランスです。

最後に、布の選び方にも注意しましょう。薄すぎると破けてしまうので、少し丈夫な布を使うのがおすすめです。使わなくなったハンカチやシャツの布をリサイクルするのもいいですね。小豆のやさしい感触と、手作りの温かみをぜひ体験してみてください。次は、家にあるもので中身を代用するアイデアをご紹介します。

あなた:

ChatGPT:

家にあるもので代用できるアイデア

使い古したお米の再利用

小豆がないときでも、実はお米を使えば代用ができます。特に、古くなって食べるにはちょっと…というお米が家にあったら、それを使うのがとてもエコでおすすめです。お米は小豆よりも少し軽く、粒も小さいので、手の中での感触がなめらかで気持ちいいんですよ。

お米を使うときの注意点は、「炊く前の乾燥したお米」を使うことです。湿気を含んでいるとカビの原因になるので、できれば一度フライパンなどで軽く炒って水分を飛ばすとさらに安心です。そうすれば、長持ちもしやすくなります。

また、お米は流れやすいので、布の目が粗いと中から出てきてしまうことがあります。少し厚手の布を使ったり、布の内側にもう一枚ガーゼなどを重ねるなど、二重構造にするのがおすすめです。

実際に使ってみると、カサカサという音がして、ちょっとした癒し効果もあります。お米で作ったお手玉は、使い心地がやさしく、特に小さな子どもや高齢の方に人気があります。家にあるもので簡単にできるので、自由研究にもピッタリですよ。

ビーズやボタンを使ってみよう

最近では、手芸や工作で使ったあとの余ったビーズやボタンを、お手玉の中身に使う人も増えてきました。ビーズやボタンはそれぞれ大きさや形が違うため、手の中での感触が独特で、他にはないお手玉を作ることができます。

プラスチックのビーズは軽めで、カラカラとした音がしますし、ガラスのビーズを使えば少し重めでしっとりとした感触になります。また、カラフルなので、透明な布を使って中が見えるようにしても面白いですね。遊ぶたびに光が反射して、見た目も楽しいお手玉が作れます。

一方、ボタンを使うときは注意が必要です。大きさがバラバラだったり、角があると布が傷みやすくなることがあります。できるだけ丸くてなめらかなボタンを選ぶようにしましょう。ビーズやボタンは重さの調整もしやすいので、自分の好みに合わせて調整できるのも魅力です。

このような素材は100円ショップや手芸店でも簡単に手に入るので、コストをかけずに楽しく工作ができます。ビーズの種類を変えるだけで全く違う手触りになるので、ぜひいろいろ試してみてください。

ペットボトルキャップも便利!

意外な素材ですが、ペットボトルのキャップもお手玉の中身として使えるんです。キャップは硬くて丸い形をしているので、手の中でころころと転がる感覚が面白く、また少し重さもあるので、しっかりとしたお手玉が作れます。

キャップを使う場合、数個をまとめて袋の中に入れればOKです。ただし、キャップ同士がぶつかると「カチャカチャ」と大きな音がすることがありますので、気になる場合はキャップのまわりに布やティッシュを巻いて音を和らげる工夫をするとよいでしょう。

また、キャップは洗いやすく、衛生的に使えるのがメリットです。水洗いしてよく乾かしてから使えば、長く清潔に遊ぶことができます。さらに、ペットボトルキャップは普段は捨ててしまうことが多いので、リサイクルの観点からもとても良いアイデアですよね。

お手玉にちょっとした重みがほしい時や、ユニークな感触を楽しみたい時にピッタリの素材です。家にあるもので工夫して、自分だけの特別なお手玉を作ってみましょう。次は、安全性と遊びやすさについて考えていきます。

ChatGPT:

安全性と遊びやすさのバランス

子どもが使っても安心な素材とは

お手玉を作るとき、特に大切なのが「安全性」です。小さな子どもが遊ぶことを考えると、万が一中身が出てしまったときでも安心な素材を選びたいですよね。たとえば、小豆やお米などの自然素材は、食べ物なので万一こぼれても危険性が少なく、安心して使えます。

一方で、ビーズやペットボトルキャップのようなプラスチック素材は、子どもが誤って口に入れてしまうと危ない場合もあります。特に3歳以下の小さな子どもがいる家庭では、誤飲の可能性を考えて、使う素材に十分注意しましょう。

また、布選びも安全性に影響します。薄すぎる布は破れやすく、中身が出やすくなるため、できるだけ丈夫で糸がほつれにくい素材を使うことが大切です。縫い目も二重にするなど、しっかり作ることで安心して長く遊べます。

安全に遊べるお手玉は、親子で楽しむのにもぴったりです。作るときから一緒に工夫すれば、子どもにとっても大切な思い出になりますよ。安心・安全なお手玉作りを心がけましょう。

軽すぎても重すぎてもダメ?

お手玉を作るときには、「重さのバランス」も大事なポイントです。軽すぎると空気のようにふわっとしてしまい、狙ったところに投げるのが難しくなります。逆に重すぎると手が疲れたり、落としたときに足に当たると痛かったりします。

一般的には、手のひらにちょうど収まるくらいの大きさで、片手で投げても無理なくキャッチできる程度の重さがベストです。だいたい小豆でいうと、大さじ4〜5杯分くらいがちょうどよいとされています。

重さを調整する方法としては、中身の素材を変える、量を減らす、軽い素材と重い素材をミックスするなどがあります。たとえば、ビーズとお米を半分ずつ混ぜると、重さと感触のバランスが取れたお手玉ができます。

実際に遊びながら調整して、自分の手に一番合う重さを見つけてみましょう。お手玉は、使いやすさが楽しく続けるためのカギになりますよ。重すぎても軽すぎても、遊びにくくなってしまうので「ちょうどいい」を見つけるのが大切です。

洗える素材のメリット

お手玉は手で触るものなので、意外と汚れやすいんです。特に、外で遊んだり、小さい子どもが使ったりすると、汗やホコリがついてしまいます。そこで、洗える素材を使って作ると、とても便利です。

たとえば、ポリエステルやナイロンの布は、洗濯しても型崩れしにくく、乾きやすいので清潔を保ちやすいです。中身についても、ビーズやペットボトルキャップなどのプラスチック素材なら、水洗いしても大丈夫なので、繰り返し使えます。

一方、小豆やお米などの食品系の素材は、水に濡れると傷んでしまうので注意が必要です。そのため、洗えるお手玉にしたい場合は、最初から水に強い素材で作るのがポイントになります。

また、布を縫うときに、洗ったあとでも中身が出てこないように、しっかりと縫い目を作っておくことも大切です。ファスナーやマジックテープをつけて中身を取り出せるようにすれば、もっと便利に使えますよ。

清潔に保てるお手玉なら、長く大切に使えて気持ちもいいですよね。次は、オリジナルのお手玉を作る楽しさについて紹介していきます。

ChatGPT:

自分だけのお手玉を作ろう!

好きな布で個性を出す

お手玉作りの楽しさのひとつは、なんといっても「見た目のかわいさ」を自由にデザインできるところです。市販のものもありますが、自分で作るお手玉は、布の柄や色、形を好きなように選べるので、世界にひとつだけのオリジナル作品になります。

布は、手芸店で好きな柄の端切れを選ぶのもいいですが、使わなくなったハンカチやシャツなど、身近なものをリメイクするのもおすすめです。思い出の布を使えば、そのお手玉には特別な気持ちもこもりますよね。

さらに、布の組み合わせを工夫すれば、お手玉を投げたときに色が回転して見えるなど、視覚的にも楽しめます。お花柄、動物柄、キャラクター、無地など、テーマに合わせて作るのも面白いです。

中身を変えて、感触の違うものをいくつか作れば「これは軽い!これは重い!」と比べながら遊ぶこともできます。遊びだけでなく、インテリアとして飾ってもかわいいお手玉は、自分のセンスを活かせる手作りアイテムです。

家族や友達と一緒に作ってみよう

お手玉作りは、一人でも楽しめますが、家族や友達と一緒にやるともっと楽しい時間になります。休日にみんなでテーブルを囲んで、布を選んだり縫ったりする時間は、まるで小さな手芸教室のようです。

親子で作れば、子どもに針の使い方を教えたり、工夫して作る楽しさを伝えたりすることができます。友達同士なら、「こっちの柄もかわいいよ!」「この重さどう?」なんて話しながら、お互いにアイデアを交換しあえるのが魅力です。

また、学校の授業や地域のワークショップなどでお手玉作りを取り入れるところも増えています。みんなで作ると、一人では思いつかないようなデザインや工夫に出会えることもありますよ。

完成したら、誰が一番上手に投げられるか勝負してみるのも楽しいですよね。ただ作るだけじゃなく、そのあとの遊びまで含めて、みんなで盛り上がれるのがお手玉の良さです。

お手玉遊びの広がる楽しみ方

お手玉が完成したら、さっそく遊んでみましょう。基本的には、手のひらに1個ずつのせて投げたり、両手でリズムよくキャッチしたりします。最初は1個から始めて、慣れてきたら2個、3個と増やしていくのが一般的です。

実は、お手玉にはいろんな技があります。たとえば、両手で交互に投げる「交差投げ」や、片手で2つの玉を操る「ジャグリング風」の技など、練習すればするほど新しい遊び方ができるんです。YouTubeなどで技を紹介している動画もあるので、参考にしてみるといいですよ。

また、お手玉はゲームとしても楽しめます。「30秒で何回キャッチできるか」「床に落とさずに何回連続でできるか」など、ルールを決めて遊ぶと、より夢中になれます。

さらに、運動が苦手な人でも安心して楽しめるのが、お手玉のいいところ。体力をあまり使わずに、集中力や手の器用さを鍛えることができます。家族みんなで楽しめる昔ながらの遊び、お手玉。ぜひあなたも、自分だけの作品でその魅力を再発見してみてください!

まとめ

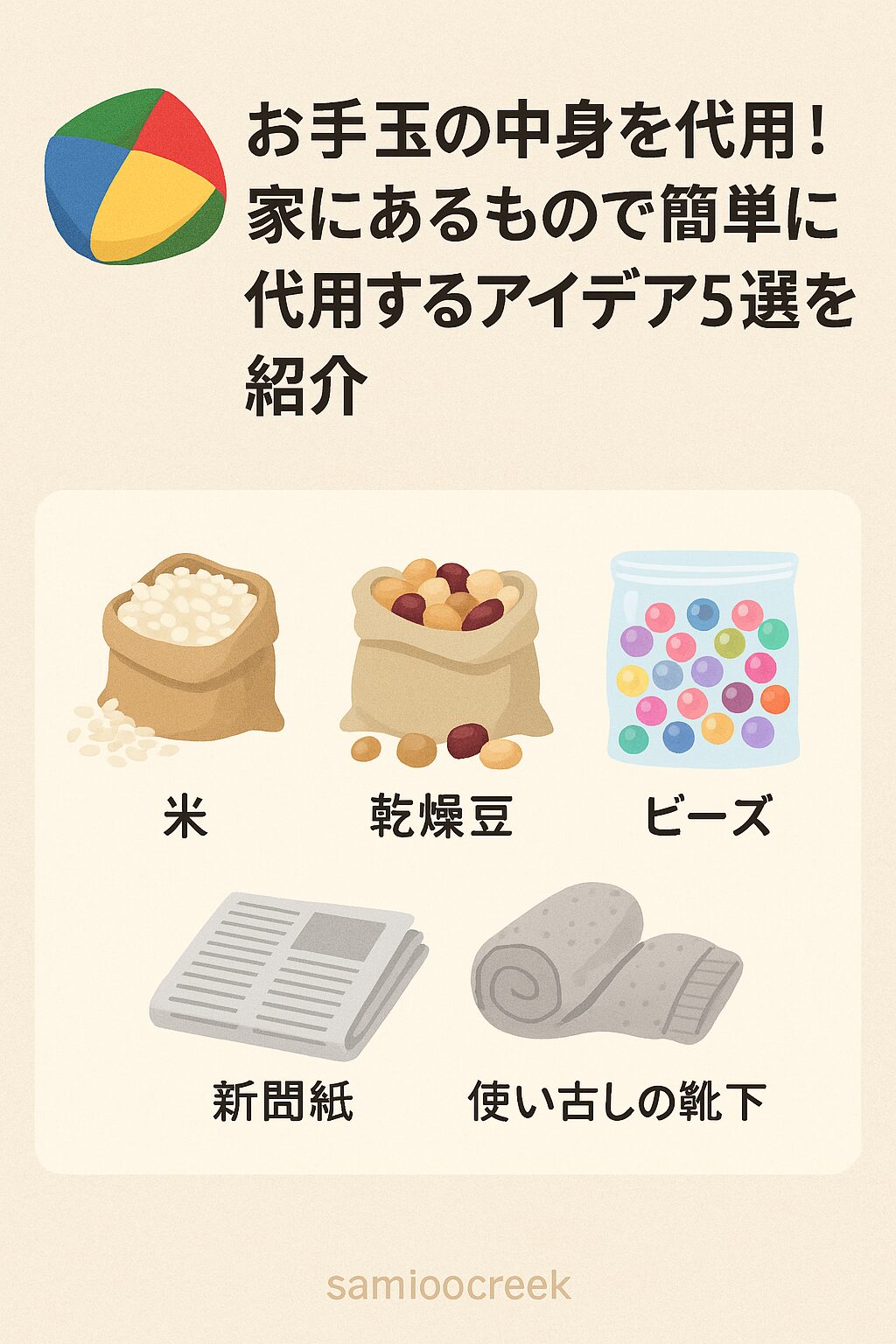

お手玉の中身は、必ずしも専用の小豆やペレットを用意しなくても、家にあるもので十分代用可能です。今回ご紹介した5つのアイデア(米、乾燥豆、ビーズ、新聞紙、使い古しの靴下など)は、それぞれ特徴があり、手軽に使えるものばかりでした。

自分の好みに合わせて重さや感触を調整できるのも、手作りならではの楽しみ。ぜひご家庭にあるものを活用して、オリジナルのお手玉づくりにチャレンジしてみてくださいね!

コメント